2006年07月30日

祇園祭はまだ終わらない

神輿洗いも終わり、もうじき梅雨も明けるでしょうね。お神輿のご献酒を戴いた方にも、お札さんと、稲穂と粽が届けられました。この稲穂はお神輿さんの上に青々と結わえられているもので、煎じて飲むと万病に効くとか、玄関先につるすと豊穣をよぶとか言わはりますね。

これからは、京都は長―い暑い夏が続きます。祇園祭も暑い夏やからこそ、始まったものやと聞いています。貞観11年(869)都に疫病がはやったとき、神泉苑に66本の鉾を立てて祗園さんの神さんをお迎えしてお祭りし、洛中の男子が祗園さんのお神輿を神泉苑に送って災厄の除去を祈ったのに由来する、のやそうです。そやから、お神輿さんの由来も古いもんやなぁと、なんか、嬉しくなります。

祇園祭に関係するものによく書いてあるのが「蘇民将来子孫也」

これは、スサノオノミコト様が南海に旅をされたとき、一夜の宿を求められたのですが、神様のお姿ではないので、お金持ちの家でも断られ、貧しい蘇民将来がお招きして、精一杯のおもてなしをされた事に喜ばれ、疫病がはやった折には角に「蘇民将来子孫也」と書いたものを貼っておけば助かると仰った故事から来るもので、お神輿の際のお榊にも粽にも貼ってあります。

この蘇民将来様をお祭りしているのが、祗園さんの疫神社、あした31日に鳥居に大茅輪を設けられ、お参りして護符を戴きます。石段下から八坂神社の本殿に向かう途中にあります。夏越の祭りです。これが長い祇園祭のフィナーレと言われています。

これからは、京都は長―い暑い夏が続きます。祇園祭も暑い夏やからこそ、始まったものやと聞いています。貞観11年(869)都に疫病がはやったとき、神泉苑に66本の鉾を立てて祗園さんの神さんをお迎えしてお祭りし、洛中の男子が祗園さんのお神輿を神泉苑に送って災厄の除去を祈ったのに由来する、のやそうです。そやから、お神輿さんの由来も古いもんやなぁと、なんか、嬉しくなります。

祇園祭に関係するものによく書いてあるのが「蘇民将来子孫也」

これは、スサノオノミコト様が南海に旅をされたとき、一夜の宿を求められたのですが、神様のお姿ではないので、お金持ちの家でも断られ、貧しい蘇民将来がお招きして、精一杯のおもてなしをされた事に喜ばれ、疫病がはやった折には角に「蘇民将来子孫也」と書いたものを貼っておけば助かると仰った故事から来るもので、お神輿の際のお榊にも粽にも貼ってあります。

この蘇民将来様をお祭りしているのが、祗園さんの疫神社、あした31日に鳥居に大茅輪を設けられ、お参りして護符を戴きます。石段下から八坂神社の本殿に向かう途中にあります。夏越の祭りです。これが長い祇園祭のフィナーレと言われています。

2006年07月27日

お神輿を追いかけて

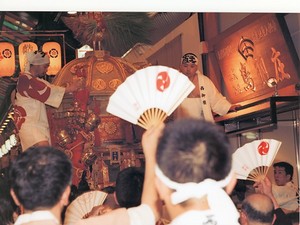

錦通りを綺麗にブラシで磨いて、ビールをいっぱい氷で冷やして、お神輿さんをお迎えする準備完了。母を迎えに行き、着替えをしていると、ドーンドーンと胸に響くような低い太鼓の音が聞こえてきます。ヒヒーンという馬の鳴き声。お神輿が近づいてきたのです。

「いや、どないしよぅ」

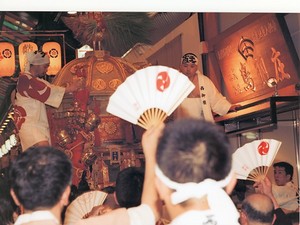

お神輿は錦通りでは道幅が狭いため、青年部会長がお神輿に上って指揮を執ります。今年は、ご近所の八百屋さんの息子さんが会長、学校に行っている時分から知っていますから、ぜひ拝見したいと思っていたのです。姿のいい人ですから、さぞかし栄える事でしょう。

「あかんわ、今年はお神輿さん、観れへんわ。」哀しそうな母の声。

「東洞院で休憩して引き返しますさかい、そこで逢えますわ。頑張って着替えまひょ」

果たしてお神輿さんに追いつけました。

そこから、東洞院姉小路のイサミ寿司さんに先回りし、お神輿さんを待ちます。善田さんという立派なお道具やさんが、お神輿の人々に飲み物を振舞われるので、お神輿が止まるのです。ここは人がごった返していないので、車椅子の母も安心してお神輿さんを拝めます。

しばしの休憩からお神輿は姉小路を西に行き、二条陣屋のあたりで休憩、大宮から三条に入り、寺町までまっすぐ東に来ます。寺町から四条に出ると、もう祗園さんまでまっすぐです。三基のお神輿は決してぶつかりません。昔から中御座はスサノオノミコト様、東が正妻さん、西が愛人なので、と言うのですが、本当は西は子供だったんですよね。

四条通はお神輿を追いかける人で道が歩きにくいほどです。道々には綺麗どころが出たはります。祗園さんの正門は、南門です。お神輿も石段下を通り過ぎて、南側から入っていきます。時間は十一時をとうに回り、追いかけるこちらも、仕事の後でくたびれているはずですが、お神輿さんを見ていると、血が沸くというのを感じます。

拝殿回しは二周半、差し上げをして戻り、お神輿は長柄をはずされ、上のお飾りもはずされて収められます。今年も元気でお神輿さんを拝めました。ありがたい事です。

「いや、どないしよぅ」

お神輿は錦通りでは道幅が狭いため、青年部会長がお神輿に上って指揮を執ります。今年は、ご近所の八百屋さんの息子さんが会長、学校に行っている時分から知っていますから、ぜひ拝見したいと思っていたのです。姿のいい人ですから、さぞかし栄える事でしょう。

「あかんわ、今年はお神輿さん、観れへんわ。」哀しそうな母の声。

「東洞院で休憩して引き返しますさかい、そこで逢えますわ。頑張って着替えまひょ」

果たしてお神輿さんに追いつけました。

そこから、東洞院姉小路のイサミ寿司さんに先回りし、お神輿さんを待ちます。善田さんという立派なお道具やさんが、お神輿の人々に飲み物を振舞われるので、お神輿が止まるのです。ここは人がごった返していないので、車椅子の母も安心してお神輿さんを拝めます。

しばしの休憩からお神輿は姉小路を西に行き、二条陣屋のあたりで休憩、大宮から三条に入り、寺町までまっすぐ東に来ます。寺町から四条に出ると、もう祗園さんまでまっすぐです。三基のお神輿は決してぶつかりません。昔から中御座はスサノオノミコト様、東が正妻さん、西が愛人なので、と言うのですが、本当は西は子供だったんですよね。

四条通はお神輿を追いかける人で道が歩きにくいほどです。道々には綺麗どころが出たはります。祗園さんの正門は、南門です。お神輿も石段下を通り過ぎて、南側から入っていきます。時間は十一時をとうに回り、追いかけるこちらも、仕事の後でくたびれているはずですが、お神輿さんを見ていると、血が沸くというのを感じます。

拝殿回しは二周半、差し上げをして戻り、お神輿は長柄をはずされ、上のお飾りもはずされて収められます。今年も元気でお神輿さんを拝めました。ありがたい事です。

2006年07月24日

祇園祭・還幸祭のお神輿

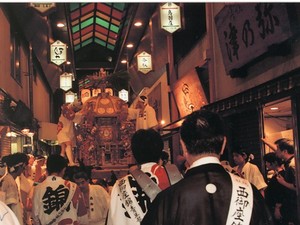

祇園祭ってもう終わったと思ったはる人が多いのンは残念です。山鉾の巡行は雨の中無事終わりましたけど、今日はいよいよ後祭り。錦通りにお御輿が入ります。あの狭い通りに道幅ほぼいっぱいにお御輿が入るのは壮観です。

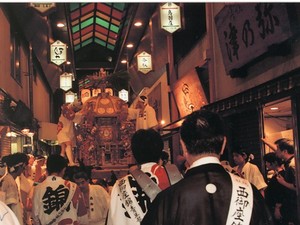

西御座のお神輿は夕方五時ごろお旅所を出発して錦を通り、二条陣屋のへんまで行きます。三条御供社で提灯に灯を入れ、三条通をまっすぐ東に来ます。わくわくしながら待っていると、シャンシャンとカンの音がしてきます。お神輿が近づいてきたのです。しばらくすると暗い中に提灯が浮かび上がり、やがて「ホイト、ホイト」の掛け声が聞こえてきます。

たいてい三条で何回か本がきします。交通整理の関係もあって、お神輿は台車という車を入れての事が多いのですが、ところどころで車をはずして何トンもあるお神輿を人力でかきます。もちろん、差し上げもあります。汗が飛び散ります。狭い通りやから迫力満点です。無事かき終わり神輿を下ろすと「ようそろ」と言ってシャンシャンと手を打ちます。見物の人もみんな一緒に手を打って「わー」一体感がありますえ。

この後寺町から四条に入り、祗園さんに帰らはります。祗園さんでは、拝殿回しと言うて、拝殿の周りを回り、本殿の前で差し上げです。そして、拝殿前に戻って長い柄をはずし、お神輿を拝殿に収めてしばらくすると、真っ暗になり、お琴の音が近づいてきて、神霊還しが行われます。真夜中の神事です。

西御座のお神輿は夕方五時ごろお旅所を出発して錦を通り、二条陣屋のへんまで行きます。三条御供社で提灯に灯を入れ、三条通をまっすぐ東に来ます。わくわくしながら待っていると、シャンシャンとカンの音がしてきます。お神輿が近づいてきたのです。しばらくすると暗い中に提灯が浮かび上がり、やがて「ホイト、ホイト」の掛け声が聞こえてきます。

たいてい三条で何回か本がきします。交通整理の関係もあって、お神輿は台車という車を入れての事が多いのですが、ところどころで車をはずして何トンもあるお神輿を人力でかきます。もちろん、差し上げもあります。汗が飛び散ります。狭い通りやから迫力満点です。無事かき終わり神輿を下ろすと「ようそろ」と言ってシャンシャンと手を打ちます。見物の人もみんな一緒に手を打って「わー」一体感がありますえ。

この後寺町から四条に入り、祗園さんに帰らはります。祗園さんでは、拝殿回しと言うて、拝殿の周りを回り、本殿の前で差し上げです。そして、拝殿前に戻って長い柄をはずし、お神輿を拝殿に収めてしばらくすると、真っ暗になり、お琴の音が近づいてきて、神霊還しが行われます。真夜中の神事です。

2006年07月21日

祗園囃子

後祭りまでに行かな、と思いながら、なかなか行けないのが、お旅所。

17日にお御輿さんが祗園さんからお旅所にきやはって、24日に帰らはるまで一週間毎晩お囃子の奉納があります。

日ごろの慌しさにすっかり忘れて寺町まで行ったら、思いがけないお囃子が流れてきます。

「そや、来たはんのやった!!」

小走りに四条まで出ると、すっぱりしたお揃いの浴衣に身を包んで、毎日交代でお囃子にきたはります。暮れなずむ中、提灯には灯がともり、そら、ええもんです。

小さい人が来たはらへんのが、ちょっと寂しい気もします。お囃子には小さい人も仰山居たはります。たいてい鉦からはじめやはるみたいです。巡行当日、鉾に乗ったはるのを下から見ると、反対側の大人の笛に比べて、ちいさいお尻がたくさん並んで、叩かはる鉦のばちに下がっているらしい綺麗な結び紐がゆらゆら揺れるのを観るのも楽しいもんです。

けど、あれは、たくさん乗れるようにずいぶん体を出して座り、ひざで引っかかっているくらいのものらしいんですてぇ。だいぶと高いもんやさかい、巡行のときは揺れるし、乗っているお囃子の人はかなり怖いと聞きました。

川端康成さんの「古都」では、無言参りをしたはりました。お旅所をお参りして、ちょっと離れて又お参りして、を七回繰り返すそうですけど、これだけご近所では、無言はでけへんやろなぁと思います。神さんがお旅所に居たはるこの時期だけのことです。

2006年07月06日

祇園祭のお神輿

七月になったある夜、綾小路通りを自転車で走っていると、お囃子が聞こえてきました。

そやった、ここは鉾町やったわ。

こちらは鶏鉾、あちらは白楽天山、向こうから聞こえてくるのは船鉾、お囃子はテンポの速い戻り囃子やったり、ゆったりしたものやったり、やっぱり生のお囃子を聞くと胸がときめきます。

近所の長刀鉾のお囃子をしている男の子も、そう言えば七月からお稽古が始まるて言うていました。鉦のばちをもってお稽古に通っていたのに、今はもう、大きくなって太鼓やそうです。

錦通りも、提灯が飾られています。あちこちの店の前に「御献酒」と書いたものが張られているのンは、お神輿の御献酒です。錦が担ぐのは西御座、八柱御子神様です。

お神輿は三基あり、中御座はスサノオノミコト様、東御座は櫛稲田姫命様です。コースは共通している所と、異なるところがあります。先祭りの七月十七日夜八坂神社を出発し、四条寺町のお旅所に一週間いやはります。後祭りの二十四日夜今度は八坂神社に帰らはります。

私が一番好きなのは、お神輿が高瀬川に沿って通るところです。柳も今は青々と茂り、長く川にしだれていて、提灯にともされた灯に浮かび上がります。あちこちのお店からお神輿の通るのを待ち、手を合わせられます。

そして一番力が入るのは、やっぱり「差し上げ」です。何トンもあるお神輿を皆で頭より上に掲げるンです。お神輿に付ける人間は十数人ですから、交代していき、しかも、支えるらしいです。出発時や祇園さんの石段下とかでしやはります。

じけじけして、暑い夏やけど、お祭りは、わくわくします。

そやった、ここは鉾町やったわ。

こちらは鶏鉾、あちらは白楽天山、向こうから聞こえてくるのは船鉾、お囃子はテンポの速い戻り囃子やったり、ゆったりしたものやったり、やっぱり生のお囃子を聞くと胸がときめきます。

近所の長刀鉾のお囃子をしている男の子も、そう言えば七月からお稽古が始まるて言うていました。鉦のばちをもってお稽古に通っていたのに、今はもう、大きくなって太鼓やそうです。

錦通りも、提灯が飾られています。あちこちの店の前に「御献酒」と書いたものが張られているのンは、お神輿の御献酒です。錦が担ぐのは西御座、八柱御子神様です。

お神輿は三基あり、中御座はスサノオノミコト様、東御座は櫛稲田姫命様です。コースは共通している所と、異なるところがあります。先祭りの七月十七日夜八坂神社を出発し、四条寺町のお旅所に一週間いやはります。後祭りの二十四日夜今度は八坂神社に帰らはります。

私が一番好きなのは、お神輿が高瀬川に沿って通るところです。柳も今は青々と茂り、長く川にしだれていて、提灯にともされた灯に浮かび上がります。あちこちのお店からお神輿の通るのを待ち、手を合わせられます。

そして一番力が入るのは、やっぱり「差し上げ」です。何トンもあるお神輿を皆で頭より上に掲げるンです。お神輿に付ける人間は十数人ですから、交代していき、しかも、支えるらしいです。出発時や祇園さんの石段下とかでしやはります。

じけじけして、暑い夏やけど、お祭りは、わくわくします。