2007年02月15日

桜はまだかいな

♪梅は咲いたか 桜はまだかいな♪

これは、坂本で見つけた桜です。

まだつぼみ固しやけど、この雨で少しずつふくらんでくるのやろなぁと、心は春です。

バレンタインデーも終わりましたね。

チョコが渡すのを皆忘れてばかりでしたが、結局250位は渡せたようです。

お客さんのたくさんの笑顔が、私達に残りました。明日からも、頑張りましょ

これは、坂本で見つけた桜です。

まだつぼみ固しやけど、この雨で少しずつふくらんでくるのやろなぁと、心は春です。

バレンタインデーも終わりましたね。

チョコが渡すのを皆忘れてばかりでしたが、結局250位は渡せたようです。

お客さんのたくさんの笑顔が、私達に残りました。明日からも、頑張りましょ

2007年02月12日

比叡の残雪

坂本から比叡山にお参りに寄って帰る気になりました。

坂本からケーブルに乗るのも楽しみです。

切符が凝っていて、天台座主山田師の白寿の折に書かれた「縁」「福」が描かれています。

よいご縁が結ばれ、福が授かるようにという縁起物なので、着いても回収されず、頂いて帰れます。

ケーブルは10分位ですが、二つのトンネルがあり、トンネルとトンネルの間は、琵琶湖の景色を楽しめます。

比叡山は「落雪注意」という看板をそこかしこで見かけましたが、冬の間はだしているのやろと思うていました。

けど、阿弥陀堂の階段で残雪発見。

帰りにバスに乗ろうとしたら、なんと二時間以上待たないと来ないとわかり、仕方なくまた坂本まで引き返し。

でも、お陰で名物鶴喜そばが食べれました

坂本からケーブルに乗るのも楽しみです。

切符が凝っていて、天台座主山田師の白寿の折に書かれた「縁」「福」が描かれています。

よいご縁が結ばれ、福が授かるようにという縁起物なので、着いても回収されず、頂いて帰れます。

ケーブルは10分位ですが、二つのトンネルがあり、トンネルとトンネルの間は、琵琶湖の景色を楽しめます。

比叡山は「落雪注意」という看板をそこかしこで見かけましたが、冬の間はだしているのやろと思うていました。

けど、阿弥陀堂の階段で残雪発見。

帰りにバスに乗ろうとしたら、なんと二時間以上待たないと来ないとわかり、仕方なくまた坂本まで引き返し。

でも、お陰で名物鶴喜そばが食べれました

2007年02月12日

坂本盆梅展

うらうらとした陽気に誘われて梅が見たくなりました。

主人に「梅て、どこの梅思う?」と聞いてみたら、「そら、北野さん」

私もそうですね。

昔から「長浜盆梅展」を聞き、行ってみたいと思っていたのですが、日帰りでは遠い気もしますし、ものすご混んでいると聞いていたのですが、坂本でもされていると聞き、ちょっと行ってみる気になりました。

坂本は京都から電車では、地下鉄で浜大津に出て、坂本まで行きます。

一時間掛かりませんから、行きやすいです。

坂本の駅を降りてから、日吉大社さんの石の鳥居をくぐる道は、いつ来ても癒されます。

広々とした道が開け、水が流れる音が聞こえます。

桜の頃も綺麗でしたが、今日は梅です。

大きいものは、まだつぼみ固くまだまだでしたが、小さいものは殆ど満開で、綺麗でした。

咲き分けという、一本の木に紅白咲き分けているものも幾つかあり、なかには珍しい黄色の梅もありました。

黄梅の台のように、古木を使った凝った台も多くあります。

特に白梅は香りがよくて、ふんわり春気分の一日でした。

主人に「梅て、どこの梅思う?」と聞いてみたら、「そら、北野さん」

私もそうですね。

昔から「長浜盆梅展」を聞き、行ってみたいと思っていたのですが、日帰りでは遠い気もしますし、ものすご混んでいると聞いていたのですが、坂本でもされていると聞き、ちょっと行ってみる気になりました。

坂本は京都から電車では、地下鉄で浜大津に出て、坂本まで行きます。

一時間掛かりませんから、行きやすいです。

坂本の駅を降りてから、日吉大社さんの石の鳥居をくぐる道は、いつ来ても癒されます。

広々とした道が開け、水が流れる音が聞こえます。

桜の頃も綺麗でしたが、今日は梅です。

大きいものは、まだつぼみ固くまだまだでしたが、小さいものは殆ど満開で、綺麗でした。

咲き分けという、一本の木に紅白咲き分けているものも幾つかあり、なかには珍しい黄色の梅もありました。

黄梅の台のように、古木を使った凝った台も多くあります。

特に白梅は香りがよくて、ふんわり春気分の一日でした。

2007年02月04日

節分詣で

うちは、壬生さんと吉田さんにお参りします。京都の人は、そうしやはる人が多いので、二件を結ぶ臨時バスが出ているくらいです。

これは、主人によると、表鬼門と裏鬼門にあたるからやそうです。まあ、昔から生粋の京都人である定義づけによう言わはる「お土居の中の住人」でないと、あたりませんけどね。ここに、三代以上住んでいるのが京都人といわはる方がありますね。

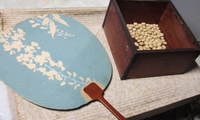

これは、我が家の節分マストアイテム。主人がマスを持って豆をまき、私が団扇を持ってお供し「鬼は外、福は内」と言われると、「ごもっとも、ごもっとも」と言うのです。これは、おうちによってはしゃもじとか色々みたいですけど、お雛さんのお内裏さんがもったはるしゃくの替りと違うやろとかいわはる人もありますね。

豆まきが終わるとお参り。まず壬生さんに行くのは近いからもありますけど、厄除けのほうらくが売り切れるのが心配やからです。既に手前のお店は「ほうらく完売御礼」と張ってはります。焦りながら壬生さんの境内に入ると、最初のお店はからっぽでしたが、奥のほうに人だかり。やれやれ、あるみたいです。

古いお札やお守りは袋にまとめて納めます。お経をテープで流してはります。ほうらくは名前でのうて、性別と年齢を数えで書くので、表を参考にするのですが、この年になると数えの年を確認してちょっとショックです。ほうらくは納めるところがあって、春の壬生狂言でほうらく割りがあり、これで厄がはらえると聞いていますけど、TVでしか見たことはありません。

壬生さんではお札のセットが売ってはります。御影は泥棒よけやそうです。起き上がり守は可愛い顔を選んでしまいます。本殿でお賽銭と一緒に紙包みがいっぱいありますが、これは、家族の歳の数だけのお豆さんです。上包みに、名前と性別・年齢を書きます。

吉田さんに着くと十時を回っているので、人が一杯です。みんな納められたお札の山に火がつけられる十一時を待ってはるのです。鳥居の上に満月がきれいでしたが、写真には撮れませんでした。

吉田さんではお神楽やご祈祷を受ける方もようけです。お神楽は破魔矢がいただけます。ここでは、疫神斎さんのお札を貰わんなりません。くちなし色のお札は全国でここだけやそうです。病気にならへんように、頂きます。

お参りの最後の楽しみは、達磨さんのおみくじです。おおきな達磨さんの中に小さい達磨さんが入っていて、裏の鬼のシールを剥がすと、中におみくじが入っているのです。達磨さんは頂いて帰ります。

早く帰らないと、人だかりはますます増え、出て行くのも難しくなります。

さあ、今年も元気にお参りさせてもらえました。一年無事に過ごせそうです。

これは、主人によると、表鬼門と裏鬼門にあたるからやそうです。まあ、昔から生粋の京都人である定義づけによう言わはる「お土居の中の住人」でないと、あたりませんけどね。ここに、三代以上住んでいるのが京都人といわはる方がありますね。

これは、我が家の節分マストアイテム。主人がマスを持って豆をまき、私が団扇を持ってお供し「鬼は外、福は内」と言われると、「ごもっとも、ごもっとも」と言うのです。これは、おうちによってはしゃもじとか色々みたいですけど、お雛さんのお内裏さんがもったはるしゃくの替りと違うやろとかいわはる人もありますね。

豆まきが終わるとお参り。まず壬生さんに行くのは近いからもありますけど、厄除けのほうらくが売り切れるのが心配やからです。既に手前のお店は「ほうらく完売御礼」と張ってはります。焦りながら壬生さんの境内に入ると、最初のお店はからっぽでしたが、奥のほうに人だかり。やれやれ、あるみたいです。

古いお札やお守りは袋にまとめて納めます。お経をテープで流してはります。ほうらくは名前でのうて、性別と年齢を数えで書くので、表を参考にするのですが、この年になると数えの年を確認してちょっとショックです。ほうらくは納めるところがあって、春の壬生狂言でほうらく割りがあり、これで厄がはらえると聞いていますけど、TVでしか見たことはありません。

壬生さんではお札のセットが売ってはります。御影は泥棒よけやそうです。起き上がり守は可愛い顔を選んでしまいます。本殿でお賽銭と一緒に紙包みがいっぱいありますが、これは、家族の歳の数だけのお豆さんです。上包みに、名前と性別・年齢を書きます。

吉田さんに着くと十時を回っているので、人が一杯です。みんな納められたお札の山に火がつけられる十一時を待ってはるのです。鳥居の上に満月がきれいでしたが、写真には撮れませんでした。

吉田さんではお神楽やご祈祷を受ける方もようけです。お神楽は破魔矢がいただけます。ここでは、疫神斎さんのお札を貰わんなりません。くちなし色のお札は全国でここだけやそうです。病気にならへんように、頂きます。

お参りの最後の楽しみは、達磨さんのおみくじです。おおきな達磨さんの中に小さい達磨さんが入っていて、裏の鬼のシールを剥がすと、中におみくじが入っているのです。達磨さんは頂いて帰ります。

早く帰らないと、人だかりはますます増え、出て行くのも難しくなります。

さあ、今年も元気にお参りさせてもらえました。一年無事に過ごせそうです。

2007年01月11日

初恵比寿

毎年初詣が終わるとえべっさん。せわしないと言いながら、楽しんでいるンですけどね。

えべっさんというと、露店めぐりというひとが多いです。そやし、なんぼ空いていると判っていても、宵宵恵比寿の七日とか八日とかではえべっさんらしいのうて、寂しいと皆言わはりますね。そして今日は十日の本恵比寿。露店も全開、人出もマックスです。

笠は人を寄せるという事で買わはるようですけど、毎年大きいしていかなあかんと聞きます。縁起物なので、張り込んで買われているようです。

お参りには去年頂いた笹を持っていって収めます。それからお参りですが、近づいても鈴の紐になかなか手が届きません。

お参りしたら抜けるのも大変。今年は新しい笹を頂くのに、一旦えべっさんの上の裏口から出て、下の裏口から入り、壁を叩く人をかき分けて笹の売り場まで行きました。三千円払い、笹を頂くとお飾りをつけてもらいます。これは一つ千円くらいです。

お参りがもう一つ残っています。えべっさんは耳が遠いからと言うて、下の壁を皆バンバン叩いてお願いします。なんぼ混んでいるというても、ここの方がゆっくり頼めて聞いて貰える気がします。

えべっさんというと、露店めぐりというひとが多いです。そやし、なんぼ空いていると判っていても、宵宵恵比寿の七日とか八日とかではえべっさんらしいのうて、寂しいと皆言わはりますね。そして今日は十日の本恵比寿。露店も全開、人出もマックスです。

笠は人を寄せるという事で買わはるようですけど、毎年大きいしていかなあかんと聞きます。縁起物なので、張り込んで買われているようです。

お参りには去年頂いた笹を持っていって収めます。それからお参りですが、近づいても鈴の紐になかなか手が届きません。

お参りしたら抜けるのも大変。今年は新しい笹を頂くのに、一旦えべっさんの上の裏口から出て、下の裏口から入り、壁を叩く人をかき分けて笹の売り場まで行きました。三千円払い、笹を頂くとお飾りをつけてもらいます。これは一つ千円くらいです。

お参りがもう一つ残っています。えべっさんは耳が遠いからと言うて、下の壁を皆バンバン叩いてお願いします。なんぼ混んでいるというても、ここの方がゆっくり頼めて聞いて貰える気がします。

2007年01月10日

お山めぐり 伏見稲荷参り

今年は寝込んでしまったけど、ほんまは、お正月には体力を残しとかなあかんのでした。なんでかと言うと、お山めぐりをしなあかんからです。

お稲荷さんは、商売人やったら初詣は欠かせません。本殿もにぎわっていますけど、お稲荷さんで面白いのは、皆自分の神さんのところに行くんです。それが、お山めぐりです。

本殿から左に行くとおみくじ売り場があって、その左から段を上って右にいくと、よく写真に写る鳥居が密集して並んでいる奥の院へ行く道がありますけど、私らが行くのは左からお山に行く道です。多分そのほうが空いているからやと思います。奥の院からでもお山は回れます。

私は外国の人を連れて行ってあげたら、凄いインパクトがあるとかねてより思っています。八百万の神という日本人の宗教観を体感できると思うんです。熊鷹さんという、まだまだ手前の大きいお社では、般若心経を唱える信者さんたちが和ろうそくの中で浮かび上がります。神仏はまだ分離されていません。

初めて行ったのは京大で働いていた頃の職場仲間とで、仕事始めの後初詣に行き、ほんの出来心でその中から私ともう一人がお山めぐりを始めたのですが、歩き始めて自分達が甘く見ていたことに気がつきました。まだ上りなのに、日が暮れてきたのです。といっても、そこはお正月の事、人は切れないのですが、心細い事この上ありません。

「なぁ!?」まだまだ上りがあるはずなのに下っていく暗い道を下りながら、二人同時に言いました。けど、その後は違ごうてました。私は「変な人が来ても、絶対一人で逃げないでふたりで行きましょうね」でしたけど、その人はとんでもない事を言い出しました。「狐はね、眉を唾で濡らすと化かせないのょ。あなた、やりましょう」

下りはやがて厳しい上りとなり、見たことのある道に戻り、ようやく私達は帰途に着いたのでしたが、既に陽は落ち、鳥居の間にある裸電球が、ふぃと、私達の目の前にいきなり影を落とし、どきりとさせ、本当に怖かったのです。忘れられない思い出です。

そんなお山めぐりを毎年することになったのは、結婚してからです。主人が信心する「奥村さん」にお参りするのです。お膳谷というブロックに行き、小さな鳥居を求めて住所氏名を書いていただき、お供えも戴きます。お供えはカンカンと切り火をして清められます。ほんとうにあちこちに祠があるのですが、鳥居のないところはありません。

お参りしての帰りには、四の辻から降りていくのは一緒ですが、熊鷹さんに曲がらずまっすぐに下りていくと、私達が毎年頂く「立春大吉」のお札を売っているお店があります。毎年同じ事が出来る事の幸せを噛みしめて帰って行きます。下まで降りると、お客さんで毎年お稲荷さんの布のお財布をお正月におろさはる人があって、その人のために一つ買います。

買いながら、私はいまだにお狐さんのお面のお煎餅が買いたくて眺めてしまいます。小さいとき、買うてもらうのが楽しみでした。お煎餅は色々あって、お御籤のお煎餅も楽しみです。今年は寝込んで行けへんかって、残念でした。来年は行って、写真も載せますね。

お稲荷さんは、商売人やったら初詣は欠かせません。本殿もにぎわっていますけど、お稲荷さんで面白いのは、皆自分の神さんのところに行くんです。それが、お山めぐりです。

本殿から左に行くとおみくじ売り場があって、その左から段を上って右にいくと、よく写真に写る鳥居が密集して並んでいる奥の院へ行く道がありますけど、私らが行くのは左からお山に行く道です。多分そのほうが空いているからやと思います。奥の院からでもお山は回れます。

私は外国の人を連れて行ってあげたら、凄いインパクトがあるとかねてより思っています。八百万の神という日本人の宗教観を体感できると思うんです。熊鷹さんという、まだまだ手前の大きいお社では、般若心経を唱える信者さんたちが和ろうそくの中で浮かび上がります。神仏はまだ分離されていません。

初めて行ったのは京大で働いていた頃の職場仲間とで、仕事始めの後初詣に行き、ほんの出来心でその中から私ともう一人がお山めぐりを始めたのですが、歩き始めて自分達が甘く見ていたことに気がつきました。まだ上りなのに、日が暮れてきたのです。といっても、そこはお正月の事、人は切れないのですが、心細い事この上ありません。

「なぁ!?」まだまだ上りがあるはずなのに下っていく暗い道を下りながら、二人同時に言いました。けど、その後は違ごうてました。私は「変な人が来ても、絶対一人で逃げないでふたりで行きましょうね」でしたけど、その人はとんでもない事を言い出しました。「狐はね、眉を唾で濡らすと化かせないのょ。あなた、やりましょう」

下りはやがて厳しい上りとなり、見たことのある道に戻り、ようやく私達は帰途に着いたのでしたが、既に陽は落ち、鳥居の間にある裸電球が、ふぃと、私達の目の前にいきなり影を落とし、どきりとさせ、本当に怖かったのです。忘れられない思い出です。

そんなお山めぐりを毎年することになったのは、結婚してからです。主人が信心する「奥村さん」にお参りするのです。お膳谷というブロックに行き、小さな鳥居を求めて住所氏名を書いていただき、お供えも戴きます。お供えはカンカンと切り火をして清められます。ほんとうにあちこちに祠があるのですが、鳥居のないところはありません。

お参りしての帰りには、四の辻から降りていくのは一緒ですが、熊鷹さんに曲がらずまっすぐに下りていくと、私達が毎年頂く「立春大吉」のお札を売っているお店があります。毎年同じ事が出来る事の幸せを噛みしめて帰って行きます。下まで降りると、お客さんで毎年お稲荷さんの布のお財布をお正月におろさはる人があって、その人のために一つ買います。

買いながら、私はいまだにお狐さんのお面のお煎餅が買いたくて眺めてしまいます。小さいとき、買うてもらうのが楽しみでした。お煎餅は色々あって、お御籤のお煎餅も楽しみです。今年は寝込んで行けへんかって、残念でした。来年は行って、写真も載せますね。

2007年01月09日

寒中托鉢

ボゥオー ボゥオーとほら貝の音。聖護院さんの寒中托鉢が始まったンですねぇ。山伏さんの姿をしやはった聖護院さんのお坊さんや信者さんが、ほら貝を吹き鳴らしてまわらはるのです。一軒一軒般若心経を唱えられ、それはそれは賑やかです。若い子は、笑うたらあかんとは思いつつ、こらえるのに必死で下を向いている人もあり、口をぽかんとあけて見入る人、大喜びで眺める人。

真剣な顔でお供えの包みを持ってお経を戴き、お経が終わるとお渡しして、お札さんを戴きます。家内安全は今年も間違いなしという気になります。

かっては、うちらへんも来てくれたはりました。ご町内の太鼓饅やはんが、参加したはったんです。けど、ご近所の休憩所にしたはったとこがお店を閉めやはって、うちの町内には来てくれはらへんようになりました。太鼓饅やはんも、元気なうちにとお店をたたまはって、今は立ち飲みコーヒーのお店になっています。

なんでも、永久に続くみたいに思うていても、そうやないと知らされたことでした。今はお札さんは、節分が店の休みに当たった年、聖護院さんにお参りして戴きます。

真剣な顔でお供えの包みを持ってお経を戴き、お経が終わるとお渡しして、お札さんを戴きます。家内安全は今年も間違いなしという気になります。

かっては、うちらへんも来てくれたはりました。ご町内の太鼓饅やはんが、参加したはったんです。けど、ご近所の休憩所にしたはったとこがお店を閉めやはって、うちの町内には来てくれはらへんようになりました。太鼓饅やはんも、元気なうちにとお店をたたまはって、今は立ち飲みコーヒーのお店になっています。

なんでも、永久に続くみたいに思うていても、そうやないと知らされたことでした。今はお札さんは、節分が店の休みに当たった年、聖護院さんにお参りして戴きます。

2006年12月29日

京都のお重詰め

今年もあと三日、お重詰めの物の買い忘れしないようにせんとあきませんね。

私は出し巻きはうちのお客さんの井傳さんに毎年お願いしてます。井傳さんは、錦の西洞院にある仕出し屋はんで、室町のお客さんが仰山いてはります。

仕出し屋はんというのは、京料理のデリバリー専門のお店で、会席料理も運んでくれはりますし、お弁当もしてくれはります。けど、ホンマの通は、お家ではうまいことでけへんようなモンを単品で仕出し屋はんで頼まはったりするんです。

出し巻きは、お家でも巻きますけど、お正月はもっとお出しの効いた綺麗なンをお重に詰めたいのです。錦では二軒卵屋はんがあり、暮には行列があんまり長いので今は整理券を配ったはるそうです。いかに京都のモンにとって出し巻きがお重詰めにはなくてはならないものかという事ですね。

白味噌はやっぱり石野の白味噌。なんでか知らんけど、昔から実家もここも、これです。かつをぶしはご町内の沢榮はん。高倉から直ぐの南側。これも、実家もそうでした。ここで削ったはるので、フレッシュな感じがするからでしょうね。お昆布は幸いお隣がお昆布やはんの千波はん。かしら芋や海老芋も買わんならん。あれこれ買い物があります。

昔はぶどう豆を炊いていました。私の得意なモンやったんですけど、今はちょっとお休み。鱧の落し等にしやすいように業務用のガスコンロにしたら、とろ火ができひんようになったんです。また、考えますわ。やつぱり自分とこの味が一番ですしね。

うちでも求肥巻きを巻き終わりました。これは、知らない人に説明するのは、巻き寿司のようなものと言いますねン。海苔の替わりに求肥昆布、ご飯の替わりに天然平目を五枚に下ろして、

薄汐をあて、薄くへいだものを秘伝のお酢に漬け込んだものを、干瓢とかの替わりは酢生姜を使います。

海苔巻きは出来たてが一番やと思いますけど、求肥巻きは求肥昆布と平目がなじみ合った頃が一番美味しいと思います。昔から小正月、つまり15日くらいまでもつといいます。つまり、天然平目の昆布じめ、お重詰めバージョンってことですかね。

写真は、うちで五十年来の番頭さん。秘伝の合わせ酢は彼しか作れません。天然平目を吟味してくるのもそうです。「今年のは、エエ身や」と嬉しそう。

毎年「お宅のやないと」と言うて下さるお客さんに支えられて、させてもろうています。

私は出し巻きはうちのお客さんの井傳さんに毎年お願いしてます。井傳さんは、錦の西洞院にある仕出し屋はんで、室町のお客さんが仰山いてはります。

仕出し屋はんというのは、京料理のデリバリー専門のお店で、会席料理も運んでくれはりますし、お弁当もしてくれはります。けど、ホンマの通は、お家ではうまいことでけへんようなモンを単品で仕出し屋はんで頼まはったりするんです。

出し巻きは、お家でも巻きますけど、お正月はもっとお出しの効いた綺麗なンをお重に詰めたいのです。錦では二軒卵屋はんがあり、暮には行列があんまり長いので今は整理券を配ったはるそうです。いかに京都のモンにとって出し巻きがお重詰めにはなくてはならないものかという事ですね。

白味噌はやっぱり石野の白味噌。なんでか知らんけど、昔から実家もここも、これです。かつをぶしはご町内の沢榮はん。高倉から直ぐの南側。これも、実家もそうでした。ここで削ったはるので、フレッシュな感じがするからでしょうね。お昆布は幸いお隣がお昆布やはんの千波はん。かしら芋や海老芋も買わんならん。あれこれ買い物があります。

昔はぶどう豆を炊いていました。私の得意なモンやったんですけど、今はちょっとお休み。鱧の落し等にしやすいように業務用のガスコンロにしたら、とろ火ができひんようになったんです。また、考えますわ。やつぱり自分とこの味が一番ですしね。

うちでも求肥巻きを巻き終わりました。これは、知らない人に説明するのは、巻き寿司のようなものと言いますねン。海苔の替わりに求肥昆布、ご飯の替わりに天然平目を五枚に下ろして、

薄汐をあて、薄くへいだものを秘伝のお酢に漬け込んだものを、干瓢とかの替わりは酢生姜を使います。

海苔巻きは出来たてが一番やと思いますけど、求肥巻きは求肥昆布と平目がなじみ合った頃が一番美味しいと思います。昔から小正月、つまり15日くらいまでもつといいます。つまり、天然平目の昆布じめ、お重詰めバージョンってことですかね。

写真は、うちで五十年来の番頭さん。秘伝の合わせ酢は彼しか作れません。天然平目を吟味してくるのもそうです。「今年のは、エエ身や」と嬉しそう。

毎年「お宅のやないと」と言うて下さるお客さんに支えられて、させてもろうています。

2006年12月13日

京料理展示大会101回

これこそ、知る人ぞ知るという催しと違うやろかと思います。けど、会場はものすごい熱気です。目に付くのが、ぎょうさんプロが勉強に来たはる事。やはり、我々素人とは見る様子が違います。

昔っから、岡崎の勧業館でしやはります。ここは、お向かいは京都会館、東に行くと美術館や図書館、平安神宮や南禅寺も近い、言うてみたら、アカデミックな環境です。

仰山の名店がお料理を展示しやはりますし、食堂もあって頂く事も出来ます。舞妓さんが踊らはったり、包丁式があったり、見るものも多いのですが、我々京都の主婦にはもう一つのお楽しみがあります。

それは、女の好きなお買い物。私のお茶の先生は、毎年ここで、お正月の黒豆を買うと言うたはりました。そういう食材のほかにも、お道具も普段目にしないプロ用のもんがあって、ついつい欲しくなります。見てきたようなお料理は出来るはずもないけど、盛り付けとか、ああ、お正月にいっぺん、あないしてみよか、とか思うてみたりするのも、年の暮れの楽しみの一つです。

十二月十三日(水)十四日(木)午前十時より四時まで

これは、曜日に関係なく、事始の日にしやはるもんなんやそうです。

事始と言うと、新聞やテレビに祗園甲部の舞妓さん芸妓さんが、井上八千代さんの所に行かはるのが有名ですけど、こういうとこにも、生きているんですねぇ。

われわれ庶民が関係するは、お歳暮は事始から。それより前に届いてしまうと、「えらい早早々と頂戴いたしまして」とか、なんとか言われます。関東では早いんですねぇ。こっちのもんが遅いと思われている事ですねろね。

2006年12月09日

ご寄進

うちのお客さんで、いいお年なのに、修行のお坊さんが「おー」と通っていかれると、隠れる方がいやはります。小さいときに「悪い事すると、おーのおっさんに連れて行ってもらうえ」と言われたし、今でも怖いンやそうです。

おーのおっさんは、今では私たちよりお若い方が殆どです。唱えやはるお経も、私より拙い方もあったりして「ほんまもんやろか?」と疑いながら、ご寄進をします。

お坊さんは禅寺の方、嵯峨の天竜寺や、祇園に近い建仁寺さん、蹴上の方の南禅寺とかです。うちのお客さんで、料理屋さんの息子さんは大学卒業後天竜寺さんで修行しやはったんですが、そのとき錦もやっぱり通らはったそうです。

寒修行言うて、寒の間は多いですけど、そうでのうても、来やはりますね。

ご寄進はお経を唱えたはるお坊さんの前に行き、お金(たいてい小銭です)を持ったはるお鉢とかに入れます。「ご寄進させてもろて、おおきに」という気持ちで手を合わせて合掌します。お坊さんも合掌しやはります。これは、「おおきに」ですね。

母が元気な頃は母がされていたのですが、いまは寝てられるので、私がするようになりました。とっても気恥ずかしい気持ちがあるのですが、せなあかん事やと思います。

おーのおっさんは、今では私たちよりお若い方が殆どです。唱えやはるお経も、私より拙い方もあったりして「ほんまもんやろか?」と疑いながら、ご寄進をします。

お坊さんは禅寺の方、嵯峨の天竜寺や、祇園に近い建仁寺さん、蹴上の方の南禅寺とかです。うちのお客さんで、料理屋さんの息子さんは大学卒業後天竜寺さんで修行しやはったんですが、そのとき錦もやっぱり通らはったそうです。

寒修行言うて、寒の間は多いですけど、そうでのうても、来やはりますね。

ご寄進はお経を唱えたはるお坊さんの前に行き、お金(たいてい小銭です)を持ったはるお鉢とかに入れます。「ご寄進させてもろて、おおきに」という気持ちで手を合わせて合掌します。お坊さんも合掌しやはります。これは、「おおきに」ですね。

母が元気な頃は母がされていたのですが、いまは寝てられるので、私がするようになりました。とっても気恥ずかしい気持ちがあるのですが、せなあかん事やと思います。

2006年12月03日

晩秋の月

定期能のチケットを頂いて、久しぶりの観世会館です。

主人は子供の頃からお座敷に先生が来られて、お祖父さんや叔父さんがお稽古されるのを眺めていたとかで、自分もお稽古していましたが、錦の振興組合の役をするようになってから、休んだままです。

私のほうは、能楽堂とは、菊水鉾の時金剛能楽堂でお茶を頂けたとか、梨木さんでお献茶があったとかでの事でしたが、主人のお稽古で少しは馴染みが出来ました。私はさっぱりお顔が判りませんが、主人から「あの人が片山の」「大江の」と聞き、そうそうたる方がいらっしゃるのだと判りました。

拝見したのは、お能の「野宮」「国栖」お狂言の「清水」です。写真撮影は禁止ですし、パンフのぱらぱらという音も、ちょっと、という世界ですが、そのぶんお能の世界にはまり込めました。

初めてお能のお囃子を生で聞いたのは、恥ずかしい事ですが、自分の結婚式のことやないかと思います。主人の先生が「高砂」を舞って下さり、生のお囃子を聞き、そのレベルの高さに驚きました。それ以来、楽しみにしています。

「野宮」は六条御息所ですから、私が源氏物語でもっもと好きな女性で、「国栖」は私の信心する吉野山の蔵王権現様が出られるので、なにか、ご縁かなという気がしましたね。

外に出ると夕方で、寒さが身に凍み、見上げる東山に早満月に近い月が出ていました。桜の紅葉は既に散り果て、わずかに残る紅い葉が疎水に映えていました。

主人は子供の頃からお座敷に先生が来られて、お祖父さんや叔父さんがお稽古されるのを眺めていたとかで、自分もお稽古していましたが、錦の振興組合の役をするようになってから、休んだままです。

私のほうは、能楽堂とは、菊水鉾の時金剛能楽堂でお茶を頂けたとか、梨木さんでお献茶があったとかでの事でしたが、主人のお稽古で少しは馴染みが出来ました。私はさっぱりお顔が判りませんが、主人から「あの人が片山の」「大江の」と聞き、そうそうたる方がいらっしゃるのだと判りました。

拝見したのは、お能の「野宮」「国栖」お狂言の「清水」です。写真撮影は禁止ですし、パンフのぱらぱらという音も、ちょっと、という世界ですが、そのぶんお能の世界にはまり込めました。

初めてお能のお囃子を生で聞いたのは、恥ずかしい事ですが、自分の結婚式のことやないかと思います。主人の先生が「高砂」を舞って下さり、生のお囃子を聞き、そのレベルの高さに驚きました。それ以来、楽しみにしています。

「野宮」は六条御息所ですから、私が源氏物語でもっもと好きな女性で、「国栖」は私の信心する吉野山の蔵王権現様が出られるので、なにか、ご縁かなという気がしましたね。

外に出ると夕方で、寒さが身に凍み、見上げる東山に早満月に近い月が出ていました。桜の紅葉は既に散り果て、わずかに残る紅い葉が疎水に映えていました。

2006年11月24日

新嘗祭

祗園さんで「新嘗祭」にいなめさいがありました。これは、収穫を感謝するお祭りなんだそうです。

錦でも、祗園さんにお神輿でご縁がありますから、参列します。あまり寒くなくてよかったと思っていたら、時々風が・・・

「浦安の舞」という、神楽が舞われます。これは国家安泰を記念してのものだそうです。巫女さんの菊のかんざしがとても綺麗でした。

かなりの長さで引きずる裳裾を足ではらわれるのを見て、平安時代のお姫様もこうだったのかなとか、考えてしまいました。

代表の方が玉ぐしを奉納されるのですが、婦人会の代表の女性が着物を見事に着こなされ、美しい方で、毎年感嘆してしまいます。

最後は参列者全員が拝殿をお参りして終わり。十時に始まって、十一時に終わりました

錦でも、祗園さんにお神輿でご縁がありますから、参列します。あまり寒くなくてよかったと思っていたら、時々風が・・・

「浦安の舞」という、神楽が舞われます。これは国家安泰を記念してのものだそうです。巫女さんの菊のかんざしがとても綺麗でした。

かなりの長さで引きずる裳裾を足ではらわれるのを見て、平安時代のお姫様もこうだったのかなとか、考えてしまいました。

代表の方が玉ぐしを奉納されるのですが、婦人会の代表の女性が着物を見事に着こなされ、美しい方で、毎年感嘆してしまいます。

最後は参列者全員が拝殿をお参りして終わり。十時に始まって、十一時に終わりました

2006年11月05日

水尾の柚子風呂

又行きたいと思っていた場所のひとつが水尾です。京都のもんからしたら、水尾は柚子の採れるところ

「清滝から愛宕さん上って、水尾に下りて、柚子風呂入れてもうて、かしわのすき焼き食べたら、ええやろなぁ」という場所です。

山陰線で京都駅から15分程乗ると保津峡の駅、そこからお願いしていた迎えの車に乗せてもろうて、水尾に着きます。車を降りると柚子畑があちこちにあります。お風呂と食事をさせてくださるのは普通のお家で、親戚の家にお邪魔するような感じです。

お風呂は柚子がプカプカというイメージがあったのですが、当然ながらちゃんと木綿袋に入っていました。そうやないと、種や実が出てお湯が汚うなりますもんね。お風呂から見える景色ものどかです。

ついて直ぐに頂いたのは柚子のお菓子と柚子湯。ほんのりした甘みと香りでした。

食事はかしわのすきやきと水炊きと選べます。すき焼きも柚子を絞って頂くので美味しいのですけど、今回は水炊きになりました。

食事の後は主人たち男性はごろ寝を決め込み、女たちはお喋りに花を咲かせ、たっぷり休んでから山道を下り駅まで。手にはお土産の自家製の柚子や梅干やらを提げて、蔦も紅葉を始め、のんびりした一日でした。

保津峡では保津川くだりの船も見かけられ、紅葉も始まりかけています。又紅葉の季節に来れたらなあ。それとも、寒い二月にお風呂と水炊きもええなあ。もう、次のことを考えています。

私がお世話になったのは、辻 正紀さんのお宅で 075-882-7466です。あらかじめ予約の電話をいれる必要があります。

「清滝から愛宕さん上って、水尾に下りて、柚子風呂入れてもうて、かしわのすき焼き食べたら、ええやろなぁ」という場所です。

山陰線で京都駅から15分程乗ると保津峡の駅、そこからお願いしていた迎えの車に乗せてもろうて、水尾に着きます。車を降りると柚子畑があちこちにあります。お風呂と食事をさせてくださるのは普通のお家で、親戚の家にお邪魔するような感じです。

お風呂は柚子がプカプカというイメージがあったのですが、当然ながらちゃんと木綿袋に入っていました。そうやないと、種や実が出てお湯が汚うなりますもんね。お風呂から見える景色ものどかです。

ついて直ぐに頂いたのは柚子のお菓子と柚子湯。ほんのりした甘みと香りでした。

食事はかしわのすきやきと水炊きと選べます。すき焼きも柚子を絞って頂くので美味しいのですけど、今回は水炊きになりました。

食事の後は主人たち男性はごろ寝を決め込み、女たちはお喋りに花を咲かせ、たっぷり休んでから山道を下り駅まで。手にはお土産の自家製の柚子や梅干やらを提げて、蔦も紅葉を始め、のんびりした一日でした。

保津峡では保津川くだりの船も見かけられ、紅葉も始まりかけています。又紅葉の季節に来れたらなあ。それとも、寒い二月にお風呂と水炊きもええなあ。もう、次のことを考えています。

私がお世話になったのは、辻 正紀さんのお宅で 075-882-7466です。あらかじめ予約の電話をいれる必要があります。

2006年11月03日

京の紅葉

最近知ったのですが、京都観光は紅葉がハイシーズンなのだそうです。なんとなく、春と秋とばかり思っていたのは、その昔京極でおみやげ物やさんでアルバイトしていたからかもしれません。

今を去るン十年前は、午後七時を過ぎると三条京極のだらだら坂が突然、修学旅行生の制服で真っ黒になり、ざざっとその固まりが下りてくるのです。その人ごみは、人が通り難い位でした。

小学生は八時、中学高校生は九時の集合間際が忙しさもピークで、あれこれ観て回って土壇場で決め、集合時間に間に合うように包んでといわれるからです。どんな小さいものでも、お土産に貰う人の気持ちを思うと、失礼な包装は出来ないし、あわてたものです。

今錦で観光客の方を眺めていると、確かに紅葉のときが一番多いようです。なにしろお向かいがお漬物やさんですから、皆さん頑張って試食し、買い物され、発送を頼まれています。紅葉はあちらで紅くなり、こちらで色づきと期間が長く、桜は咲くと一斉で、期間が短いのだそうです。

紅葉で思い出すのは、子供の頃高尾で食べたもみじの天ぷらだったり、主人の母校ならぬ母園の永観堂に行き「みかえり阿弥陀さま」にお逢いできた事、いろいろありますが、一番心に残っているのは、大好きだった叔父と観た紅葉です。

叔父は東京在住で、十二月の第一土曜に一中の同窓会があるとかで、毎年その季節に我が家に泊まられ、残りの紅葉を楽しみにあちこち出掛けたものです。高台寺の夜間拝観で、燃える紅葉が鏡のように池に映ったその美しさは忘れられません。

黄色く色づいた銀杏は、私が働いていた京都大学の北部構内が美しかったと思います。百万遍と白川通りの間の通りを、今出川通りから北に入っていきます。今出川より南の昔からの京大構内と違って、後で立ち退きをしてもらって出来た構内とかで、そのときの条件が通行の自由だったそうです。

紅く色づいた桜の美しさを知ったのは、美術館前の疎水でした。お抹茶色の疎水は、子供の頃滑らかに見えても絶対泳いではいけないと繰り返し言われた穏やかな流れですが、そのお抹茶に映る紅葉した桜の美しさは、見事なものでした。上と下が共に紅いのです。でも、桜の紅葉は気難しく、なかなか綺麗に赤くならないようです。

清水さんも桜が多く、谷に面して作られた御茶屋で、以前湯豆腐を頼んだら、木で作られた桶に、金の筒に入った炭が温めていました。桜と楓の紅葉を見ながら、湯豆腐で一杯、なんてええなぁと、思いながら仕事をしています。

2006年10月03日

錦の子供

秋雨が降り続きます。昨日は区民運動会でしたが、雨にたたられてしまいました。この頃は、本当に気候が年によって異なり、かき氷に子供が集まる年もあれば、婦人会の作られる温かいきつねうどんに行列が出来る年もあります。

京都でも昨日に区民運動会をするのは、我が日彰学区のほかは一校だと聞きました。たいていが今度の連休にされるようですが、連休に旅行に行かれる方も少なくなく、また錦では店が忙しくて抜けにくいとか、いろいろあっての、昨日です。

町内でも力の入るところは、物干しにかごをぶら下げて玉入れの練習や、電信柱に綱をつけて綱引きの練習をしたり、リレーに向けて走りこむ人、いろいろです。錦はとくに何も練習はしてないのですが、そこは仕事柄、力はあります。

出番が近づくと、携帯で呼び出しが掛かり、店から長靴を履いたままで走ってくる人もあります。一番きついのは、周回リレーでしょう。学校周辺をぐるっと走って回ってくるのですが、カーブばかりですし、距離も800mという中途半端なもので、短距離並みのスピードで走るので、戻ってくると倒れこむ人もあります。

昔は車も少なかったので、高倉六角から平安神宮までマラソンがあったそうです。うちの叔父は俊足で、トップで帰ってきて町内で熱狂した話はいまだに語り草になっています。そんな事もあれば、いつまで待っても帰ってこないのでどうしたのかと思ったら、店で商売していたという話もあります。しんどくなって、リタイアしたわけです。

こんな風な話を聞くのは、運動会の後の仕上げです。大人はビールを飲みながらあれこれお喋りです。普段は顔は合わせても、ゆっくり話すのはこの時くらいです。子供は子供でかたまって遊びだします。

子供好きの人が赤ちゃんを抱き、子供をあやし、誰が誰の子供か判らない位です。その親もそうやって、近所の子供たちと遊び、近所のおじさんやおばさんにかまわれて、育ってきたのです。「錦の子供」と言えるでしょう。この子供がやがて親になっても、こんな時代であって欲しいと思います。

京都でも昨日に区民運動会をするのは、我が日彰学区のほかは一校だと聞きました。たいていが今度の連休にされるようですが、連休に旅行に行かれる方も少なくなく、また錦では店が忙しくて抜けにくいとか、いろいろあっての、昨日です。

町内でも力の入るところは、物干しにかごをぶら下げて玉入れの練習や、電信柱に綱をつけて綱引きの練習をしたり、リレーに向けて走りこむ人、いろいろです。錦はとくに何も練習はしてないのですが、そこは仕事柄、力はあります。

出番が近づくと、携帯で呼び出しが掛かり、店から長靴を履いたままで走ってくる人もあります。一番きついのは、周回リレーでしょう。学校周辺をぐるっと走って回ってくるのですが、カーブばかりですし、距離も800mという中途半端なもので、短距離並みのスピードで走るので、戻ってくると倒れこむ人もあります。

昔は車も少なかったので、高倉六角から平安神宮までマラソンがあったそうです。うちの叔父は俊足で、トップで帰ってきて町内で熱狂した話はいまだに語り草になっています。そんな事もあれば、いつまで待っても帰ってこないのでどうしたのかと思ったら、店で商売していたという話もあります。しんどくなって、リタイアしたわけです。

こんな風な話を聞くのは、運動会の後の仕上げです。大人はビールを飲みながらあれこれお喋りです。普段は顔は合わせても、ゆっくり話すのはこの時くらいです。子供は子供でかたまって遊びだします。

子供好きの人が赤ちゃんを抱き、子供をあやし、誰が誰の子供か判らない位です。その親もそうやって、近所の子供たちと遊び、近所のおじさんやおばさんにかまわれて、育ってきたのです。「錦の子供」と言えるでしょう。この子供がやがて親になっても、こんな時代であって欲しいと思います。

2006年09月18日

萩祭り

この三連休、京都駅のコンコースは人で溢れかえっていたそうです。錦も沢山の観光客が来られています。台風が来るのではと言われていましたが、京都は大丈夫だったようですね。

台風一過、涼しくなると思っていたのに、何故か暑い一日でした。梨木さんの萩祭りに行こうと思ったのですが、あまりの暑さに御所を通り抜ける事にしました。暑いけど野球の試合中です。木陰のベンチでちょっと休憩。隣のベンチではお弁当を広げてピクニック?中でした。涼しくなったら、それもいいですね。

梨木さんは、紅萩は少し早い感じでした。今度の秋分の日は上方舞の奉納もあることだし、そのあたりがいいのかもしれません。白萩は盛りのようでした。蝶が名残のように舞っています。

市民俳句大会は十一時半締め切りで、弓馬術礼法の奉納は一時だったのでもう片付け中でした。でも、お茶会はされていたので、入らせていただきました。お茶碗は仁清などの名碗が出されていたようでした。お菓子はあえて、高岡の「萩の露」ふわふわしたマシュマロのようなお菓子です。

梨木さんをぬけるとすぐに廬山寺です。桔梗はまだ少し残っていてくれました。ぼんやりしていたら、団体さんがどやどやと入ってこられたので退散です。お土居があるのはどこやったやろうと思いながらも、今日のところは帰りました。こんなゆっくりした一日は久しぶりです。

台風一過、涼しくなると思っていたのに、何故か暑い一日でした。梨木さんの萩祭りに行こうと思ったのですが、あまりの暑さに御所を通り抜ける事にしました。暑いけど野球の試合中です。木陰のベンチでちょっと休憩。隣のベンチではお弁当を広げてピクニック?中でした。涼しくなったら、それもいいですね。

梨木さんは、紅萩は少し早い感じでした。今度の秋分の日は上方舞の奉納もあることだし、そのあたりがいいのかもしれません。白萩は盛りのようでした。蝶が名残のように舞っています。

市民俳句大会は十一時半締め切りで、弓馬術礼法の奉納は一時だったのでもう片付け中でした。でも、お茶会はされていたので、入らせていただきました。お茶碗は仁清などの名碗が出されていたようでした。お菓子はあえて、高岡の「萩の露」ふわふわしたマシュマロのようなお菓子です。

梨木さんをぬけるとすぐに廬山寺です。桔梗はまだ少し残っていてくれました。ぼんやりしていたら、団体さんがどやどやと入ってこられたので退散です。お土居があるのはどこやったやろうと思いながらも、今日のところは帰りました。こんなゆっくりした一日は久しぶりです。

2006年09月12日

跡取りのお茶碗

このお茶碗は別に上等のお茶碗ではないのですけど、うっかり割らすと、必ず又このお茶碗を買うのです。そういうおうちは、うちだけやないと思います。

実家も、母は愛媛生まれでしたが、父と弟はこのお茶碗で食べていましたし、錦に嫁げば、やはり主人が食べています。龍が昇るので、出世するとかそういう意味だと聞いたような気がします。

かえって、デパートとかでは売っていません。錦では、棚橋さんという、富小路錦を少し上った(北に行くこと)東側にあるお店で求めます。

ここは、興味深いお店、重宝なお店です。すり鉢の大きいのも、神棚のお神酒徳利もここにあります。植木鉢もあります。なんでも、割れたらここに走るのです。

お神酒徳利とか花立とかは、お対で買うものらしく、うちの台所には、お連れさんが新聞紙に巻かれて出番を待っています。昔ながらの暮らしです。いつまで続くものやら、多分私たちが最後やろと思いますけど。

2006年08月20日

昔の地蔵盆

今の子供が地蔵盆を楽しみにしているものなんでしょうか。クーラーの効いた部屋で、ゲームして遊んでいる子供が、あっても扇風機位のところで、スイカもらって喜ぶモンやろかと、思います。

うちの町内は地蔵盆はお寺からお経をあげに来てくださるだけです。以前はレクレーションで日帰り小旅行をしていましたが、それも、子供が殆ど居ない事や、定休日が様々でみんなの都合が合わない事もあり、無くなってしまいました。

よその町内で、熱心にやっていられるところを見ると、懐かしい気持ちでいっぱいになります。私の実家の町内は昔は三日あり、とても楽しみにしていました。実家はクリスチャンなので本当は行かせたくなかったようですが、子供は友達が集まっているので行きたがり、やむなく認めたようです。

地蔵盆の夜、子供たちは踊りを披露します。私も、同じ学年の子供たちと一緒に踊りを踊る事になり、ご近所のお宅で毎日踊りのお稽古です。一年生は確か一休さんだったと思います。ちゃんと衣装があり、小学校の上級生が教えられるのです。帰りには「おやかまっさんでしたぁー」と挨拶する事も教えられます。

小学校も大きくなると、ご町内の日舞のおしょさんの所に習いに行きました。ここでも、手をついて「よろしゅうお願いします」と頭を下げるよう教えられます。その当時ですから、美空ひばりの「柔道一代」を踊ったような。そうしてお稽古に励んで地蔵盆を迎えます。

子供にとって、宗教色はそんなになかったように思います。大数珠回しというのが、唯一宗教色があり、お念仏を唱えながら大きなお数珠を回していきます。房があるところで上にあげて拝むしぐさがはいります。もちろん、子供の事ですから終わってからのおやつも楽しみなんですけど、回す事も年に一回の事で楽しんでいましたね。

福引も地蔵盆の楽しみでした。たいしたものではなかったのでしょうが、普通の家で行い、商品はかごに入れて二階から下ろされるのです。よく見えるので、皆がはやし立て、喜んだりがっかりしたりするのも、楽しかったのでしょう。

夜は一晩は映画です。父が八ミリ映写機を持っていたので、フィルムを借りて今で言う白黒の外国のアニメを大人も子供も見ていました。後になってから、映画も借りてきてみるようになりました。もう一晩は子供たちの踊りです。私は「相変わらずへたくそ」と言われていたけど、無事終わるとほっとしていましたね。

最後の日は昼で片付けられ、もう、私たちの遊ぶ場所ではなくなります。夏休みも終わりに近づき、子供たちもそろそろ宿題の心配をしなくてはなりません。お盆が過ぎると海水浴もくらげが出るから行けません。真っ黒に日焼けした肌で、神妙になります。懐かしい昔の夏です。

うちの町内は地蔵盆はお寺からお経をあげに来てくださるだけです。以前はレクレーションで日帰り小旅行をしていましたが、それも、子供が殆ど居ない事や、定休日が様々でみんなの都合が合わない事もあり、無くなってしまいました。

よその町内で、熱心にやっていられるところを見ると、懐かしい気持ちでいっぱいになります。私の実家の町内は昔は三日あり、とても楽しみにしていました。実家はクリスチャンなので本当は行かせたくなかったようですが、子供は友達が集まっているので行きたがり、やむなく認めたようです。

地蔵盆の夜、子供たちは踊りを披露します。私も、同じ学年の子供たちと一緒に踊りを踊る事になり、ご近所のお宅で毎日踊りのお稽古です。一年生は確か一休さんだったと思います。ちゃんと衣装があり、小学校の上級生が教えられるのです。帰りには「おやかまっさんでしたぁー」と挨拶する事も教えられます。

小学校も大きくなると、ご町内の日舞のおしょさんの所に習いに行きました。ここでも、手をついて「よろしゅうお願いします」と頭を下げるよう教えられます。その当時ですから、美空ひばりの「柔道一代」を踊ったような。そうしてお稽古に励んで地蔵盆を迎えます。

子供にとって、宗教色はそんなになかったように思います。大数珠回しというのが、唯一宗教色があり、お念仏を唱えながら大きなお数珠を回していきます。房があるところで上にあげて拝むしぐさがはいります。もちろん、子供の事ですから終わってからのおやつも楽しみなんですけど、回す事も年に一回の事で楽しんでいましたね。

福引も地蔵盆の楽しみでした。たいしたものではなかったのでしょうが、普通の家で行い、商品はかごに入れて二階から下ろされるのです。よく見えるので、皆がはやし立て、喜んだりがっかりしたりするのも、楽しかったのでしょう。

夜は一晩は映画です。父が八ミリ映写機を持っていたので、フィルムを借りて今で言う白黒の外国のアニメを大人も子供も見ていました。後になってから、映画も借りてきてみるようになりました。もう一晩は子供たちの踊りです。私は「相変わらずへたくそ」と言われていたけど、無事終わるとほっとしていましたね。

最後の日は昼で片付けられ、もう、私たちの遊ぶ場所ではなくなります。夏休みも終わりに近づき、子供たちもそろそろ宿題の心配をしなくてはなりません。お盆が過ぎると海水浴もくらげが出るから行けません。真っ黒に日焼けした肌で、神妙になります。懐かしい昔の夏です。

2006年08月16日

お精霊さんのお飾り

お盆には、ご先祖さんが本当に帰ってこられると私が信じる事件が、昔ありました。

お迎えが済んでからのことで、私一人でこの家に居ました。何故か主人も母も出かけていて、一人で夕食の洗い物をしていました。左側の何かがスカートに引っかかったようで、見もせずにスカートを引っ張ると、今度は後ろから引っ張られました。流石の私も不思議に思って振り向くと、いました。

丸い顔の目のパッチリした女の子がニコニコ笑ってスカートを握っているのです。心臓がつぶれそうな思いで、必死でお経をとなえて、怖さで途切れ途切れになるお経がやっと終わって振り返ると誰も居ませんでした

ご先祖様だから「にたぁー」ではなくて「ニコニコ」だったんだと思います。まったく好意的な笑顔でした。ご先祖様で小さくて亡くなられた方も沢山いらっしゃるのです。

これは、失礼したのかも。ごめんなさい、ちゃんとご飯作りますから。

お盆が近づくと、お仏壇のお掃除をします。綺麗な細工も見事に外れてお掃除できるようになっています。お位牌を綺麗にするのは主人のお役目です。お盆にはお盆のお飾りがあります。一年に一回だけ出してきます。お軸もこのときだけのものです。

我が家は深草派浄土宗なのですが、昔は日蓮さんだったということで、どちらもお飾りさせてもろうています。ですから、お膳もふたつ、それに「付いてきゃはった人」の分も作ります。おはしは「おがら」を、おはしの長さに切って束ねます。

お昼は最初の日は「お迎え団子」その次の日が「おはぎ」その次の日が「白むし」帰らはる日は「お送り団子」です。このお団子はしんこ餅と同じお味で、おはぎといい、お下がりを戴くのが楽しみです。

夜は昔の書付は「とおに」無くなってしまったとかで、決まり物はありませんが、大体同じようなものになります。お芋は夏の細いところを小さく切り、三度豆も二つ折りにするなど、小さい可愛らしいお膳です。

こういうことは、母のしていたことを見るとはなしに見ていたことを、同じようにしている自分に気がつき、おかしくなります。

お迎えが済んでからのことで、私一人でこの家に居ました。何故か主人も母も出かけていて、一人で夕食の洗い物をしていました。左側の何かがスカートに引っかかったようで、見もせずにスカートを引っ張ると、今度は後ろから引っ張られました。流石の私も不思議に思って振り向くと、いました。

丸い顔の目のパッチリした女の子がニコニコ笑ってスカートを握っているのです。心臓がつぶれそうな思いで、必死でお経をとなえて、怖さで途切れ途切れになるお経がやっと終わって振り返ると誰も居ませんでした

ご先祖様だから「にたぁー」ではなくて「ニコニコ」だったんだと思います。まったく好意的な笑顔でした。ご先祖様で小さくて亡くなられた方も沢山いらっしゃるのです。

これは、失礼したのかも。ごめんなさい、ちゃんとご飯作りますから。

お盆が近づくと、お仏壇のお掃除をします。綺麗な細工も見事に外れてお掃除できるようになっています。お位牌を綺麗にするのは主人のお役目です。お盆にはお盆のお飾りがあります。一年に一回だけ出してきます。お軸もこのときだけのものです。

我が家は深草派浄土宗なのですが、昔は日蓮さんだったということで、どちらもお飾りさせてもろうています。ですから、お膳もふたつ、それに「付いてきゃはった人」の分も作ります。おはしは「おがら」を、おはしの長さに切って束ねます。

お昼は最初の日は「お迎え団子」その次の日が「おはぎ」その次の日が「白むし」帰らはる日は「お送り団子」です。このお団子はしんこ餅と同じお味で、おはぎといい、お下がりを戴くのが楽しみです。

夜は昔の書付は「とおに」無くなってしまったとかで、決まり物はありませんが、大体同じようなものになります。お芋は夏の細いところを小さく切り、三度豆も二つ折りにするなど、小さい可愛らしいお膳です。

こういうことは、母のしていたことを見るとはなしに見ていたことを、同じようにしている自分に気がつき、おかしくなります。

2006年08月08日

お精霊迎えの行列

毎年思うことやけど、後祭りが終わると、あっという間に鐘を突きに行かんならん。鐘を突くと言うのは、六道さんの鐘です。毎年八月の七日から十日まで、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)では、お盆の精霊迎えの鐘を皆突きに行くのです。真夏の夜、東山の麓の小さなお寺に思いもかけぬほどの人が集まります。

このお寺の境内には、冥府への入り口があると言われています。入り口で高野槙を買い、

お寺でお迎えする人の戒名を書いてもらうか、自分でお塔婆に書いて持ってきて、鐘の行列に並びます。行列は短いときは通りまでですが、長いときは、角を三つ曲がった事がありました。

年にいっぺんの行列ですが、することもなく、あたりの景色を眺めているので、見慣れた景色です。たいてい、家族連れとか夫婦です。思わぬ人に出会う事もあります。「暑うおすなぁ」で始まる挨拶は「ほな、又」で終わります。行列はどんどん進みます。ほの暗い中団扇と扇子ばかりが、はたはたと。

夏のあかるい空の色、ゆったりとした時間が流れていきます。「並ぶの嫌やなあ」と言いながら、行列の大嫌いな京都の人が、これだけは並ぶのは、そら、ご先祖さんをお迎えせんならんと言う事もあるけど、せわしない毎日の中にぽっかりとあいた、このひと時を愛しているからかもしれません。

このお寺の境内には、冥府への入り口があると言われています。入り口で高野槙を買い、

お寺でお迎えする人の戒名を書いてもらうか、自分でお塔婆に書いて持ってきて、鐘の行列に並びます。行列は短いときは通りまでですが、長いときは、角を三つ曲がった事がありました。

年にいっぺんの行列ですが、することもなく、あたりの景色を眺めているので、見慣れた景色です。たいてい、家族連れとか夫婦です。思わぬ人に出会う事もあります。「暑うおすなぁ」で始まる挨拶は「ほな、又」で終わります。行列はどんどん進みます。ほの暗い中団扇と扇子ばかりが、はたはたと。

夏のあかるい空の色、ゆったりとした時間が流れていきます。「並ぶの嫌やなあ」と言いながら、行列の大嫌いな京都の人が、これだけは並ぶのは、そら、ご先祖さんをお迎えせんならんと言う事もあるけど、せわしない毎日の中にぽっかりとあいた、このひと時を愛しているからかもしれません。