2007年02月04日

節分詣で

うちは、壬生さんと吉田さんにお参りします。京都の人は、そうしやはる人が多いので、二件を結ぶ臨時バスが出ているくらいです。

これは、主人によると、表鬼門と裏鬼門にあたるからやそうです。まあ、昔から生粋の京都人である定義づけによう言わはる「お土居の中の住人」でないと、あたりませんけどね。ここに、三代以上住んでいるのが京都人といわはる方がありますね。

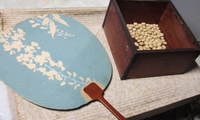

これは、我が家の節分マストアイテム。主人がマスを持って豆をまき、私が団扇を持ってお供し「鬼は外、福は内」と言われると、「ごもっとも、ごもっとも」と言うのです。これは、おうちによってはしゃもじとか色々みたいですけど、お雛さんのお内裏さんがもったはるしゃくの替りと違うやろとかいわはる人もありますね。

豆まきが終わるとお参り。まず壬生さんに行くのは近いからもありますけど、厄除けのほうらくが売り切れるのが心配やからです。既に手前のお店は「ほうらく完売御礼」と張ってはります。焦りながら壬生さんの境内に入ると、最初のお店はからっぽでしたが、奥のほうに人だかり。やれやれ、あるみたいです。

古いお札やお守りは袋にまとめて納めます。お経をテープで流してはります。ほうらくは名前でのうて、性別と年齢を数えで書くので、表を参考にするのですが、この年になると数えの年を確認してちょっとショックです。ほうらくは納めるところがあって、春の壬生狂言でほうらく割りがあり、これで厄がはらえると聞いていますけど、TVでしか見たことはありません。

壬生さんではお札のセットが売ってはります。御影は泥棒よけやそうです。起き上がり守は可愛い顔を選んでしまいます。本殿でお賽銭と一緒に紙包みがいっぱいありますが、これは、家族の歳の数だけのお豆さんです。上包みに、名前と性別・年齢を書きます。

吉田さんに着くと十時を回っているので、人が一杯です。みんな納められたお札の山に火がつけられる十一時を待ってはるのです。鳥居の上に満月がきれいでしたが、写真には撮れませんでした。

吉田さんではお神楽やご祈祷を受ける方もようけです。お神楽は破魔矢がいただけます。ここでは、疫神斎さんのお札を貰わんなりません。くちなし色のお札は全国でここだけやそうです。病気にならへんように、頂きます。

お参りの最後の楽しみは、達磨さんのおみくじです。おおきな達磨さんの中に小さい達磨さんが入っていて、裏の鬼のシールを剥がすと、中におみくじが入っているのです。達磨さんは頂いて帰ります。

早く帰らないと、人だかりはますます増え、出て行くのも難しくなります。

さあ、今年も元気にお参りさせてもらえました。一年無事に過ごせそうです。

これは、主人によると、表鬼門と裏鬼門にあたるからやそうです。まあ、昔から生粋の京都人である定義づけによう言わはる「お土居の中の住人」でないと、あたりませんけどね。ここに、三代以上住んでいるのが京都人といわはる方がありますね。

これは、我が家の節分マストアイテム。主人がマスを持って豆をまき、私が団扇を持ってお供し「鬼は外、福は内」と言われると、「ごもっとも、ごもっとも」と言うのです。これは、おうちによってはしゃもじとか色々みたいですけど、お雛さんのお内裏さんがもったはるしゃくの替りと違うやろとかいわはる人もありますね。

豆まきが終わるとお参り。まず壬生さんに行くのは近いからもありますけど、厄除けのほうらくが売り切れるのが心配やからです。既に手前のお店は「ほうらく完売御礼」と張ってはります。焦りながら壬生さんの境内に入ると、最初のお店はからっぽでしたが、奥のほうに人だかり。やれやれ、あるみたいです。

古いお札やお守りは袋にまとめて納めます。お経をテープで流してはります。ほうらくは名前でのうて、性別と年齢を数えで書くので、表を参考にするのですが、この年になると数えの年を確認してちょっとショックです。ほうらくは納めるところがあって、春の壬生狂言でほうらく割りがあり、これで厄がはらえると聞いていますけど、TVでしか見たことはありません。

壬生さんではお札のセットが売ってはります。御影は泥棒よけやそうです。起き上がり守は可愛い顔を選んでしまいます。本殿でお賽銭と一緒に紙包みがいっぱいありますが、これは、家族の歳の数だけのお豆さんです。上包みに、名前と性別・年齢を書きます。

吉田さんに着くと十時を回っているので、人が一杯です。みんな納められたお札の山に火がつけられる十一時を待ってはるのです。鳥居の上に満月がきれいでしたが、写真には撮れませんでした。

吉田さんではお神楽やご祈祷を受ける方もようけです。お神楽は破魔矢がいただけます。ここでは、疫神斎さんのお札を貰わんなりません。くちなし色のお札は全国でここだけやそうです。病気にならへんように、頂きます。

お参りの最後の楽しみは、達磨さんのおみくじです。おおきな達磨さんの中に小さい達磨さんが入っていて、裏の鬼のシールを剥がすと、中におみくじが入っているのです。達磨さんは頂いて帰ります。

早く帰らないと、人だかりはますます増え、出て行くのも難しくなります。

さあ、今年も元気にお参りさせてもらえました。一年無事に過ごせそうです。

2007年02月04日

お年越しの一日

昔からこの日のお昼は何も考えんでええのです。

鰯のやいたんと、畑菜の辛し和え。

畑菜は初午やと聞いたことありますけど、うちは母がこうしたはったので、そのままに引き継いでいます。それとかす汁。これは別に決まったことやないけど、寒いですさかい。

若い子には、これにカニと海老とマグロのカレーをつけました。これだけでは、ちょっと、たしないンと違うかと思って。

実はこの鰯、食べれませんでした。焼くのが間に合わへんで、食べるまでにお客さん行き。鰯が当たってお昼ごはんを私が食べれたのは六時ごろでした。前もって焼かないので、あつあつを買ってもらうほうが、お客さんにも喜んでもらえると思いますしね。

お八つはお年越しのお善哉。疲れた体には少し甘みが足りないようでしたが、その分何杯もお代わりされて、なんとか売り切れました。

店が閉まったら、恒例の巻き寿司丸かぶり。恵方に向かって無言で丸かぶりという(おすし屋さんの陰謀や、いや海苔屋の陰謀や、と言われる、ここ二・三十年の流行もんですけど)行事をやります。

卸のお客さんで、おすし屋さんがありますさかい、もらわんならんのもありますけどね。皆でするのが楽しいです。先に食べて、真剣な顔で食べている人を笑わせようとしたり。